Demokratie ohne Widerspruch? Dann ist sie keine.

In einer Zeit, in der politische Debatten zunehmend moralisch aufgeladen und mediale Räume enger werden, steht die Meinungsfreiheit unter Druck. Was einst als Grundpfeiler der Demokratie galt – die offene Auseinandersetzung mit Ideen, Positionen und Machtverhältnissen – wird heute nicht selten als Provokation oder gar als Gefahr betrachtet. Doch eine Demokratie, die Kritik nicht aushält, ist keine Demokratie mehr, sondern eine Fassade.

Journalismus darf nicht kuschen – sonst ist er keiner.

Journalismus ist mehr als das Verbreiten von Nachrichten. Er ist der Spiegel der Gesellschaft, das Korrektiv der Macht und die Stimme derjenigen, die sonst nicht gehört werden. Wenn Journalisten nicht mehr frei benennen dürfen, was sie sehen – sei es eine politische Partei, ein Missstand oder eine gesellschaftliche Entwicklung – dann wird aus Berichterstattung Haltung, aus Recherche Gesinnung und aus Wahrheit Meinung. Die Grenze zwischen Information und Ideologie verschwimmt.

Wenn Kritik verboten wird, regiert die Angst.

Besonders brisant wird es, wenn Kritik an bestimmten politischen Akteuren oder Strukturen nicht mehr erlaubt ist – sei es durch direkte Zensur, durch algorithmische Einschränkungen oder durch moralischen Druck. Wenn Plattformen, Institutionen oder sogar Gesetze verhindern, dass unbequeme Fragen gestellt werden, dann entsteht ein Klima der Angst. Nicht für die Mächtigen, sondern für jene, die ihre Stimme erheben wollen.

Die Eliten zittern – vor der Stimme des Volkes.

Die Panik der Eliten vor freier Rede ist kein neues Phänomen. Schon immer versuchten Machtstrukturen, die öffentliche Meinung zu kontrollieren – sei es durch Propaganda, durch Kontrolle der Medien oder durch subtile Mechanismen der Ausgrenzung. Doch in digitalen Zeiten hat sich die Dynamik verändert: Heute kann jeder senden, jeder empfangen, jeder kommentieren. Das ist Chance und Risiko zugleich. Denn mit der Freiheit kommt auch die Verantwortung – und mit der Verantwortung die Versuchung, sie zu begrenzen.

Wer Kritik erstickt, entfacht den Frust.

Wenn Kritik verboten wird, wächst der Frust. Nicht nur bei Journalisten, sondern bei Bürgern, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Die Folge ist nicht selten eine Radikalisierung der Ränder, eine Polarisierung der Mitte und eine Erosion des Vertrauens in demokratische Institutionen. Wer nicht gehört wird, schreit. Wer nicht ernst genommen wird, wendet sich ab. Und wer nicht mehr glauben kann, sucht sich eigene Wahrheiten.

Kritik ist kein Luxus – sie ist Überlebensstrategie.

Doch gerade in Krisenzeiten braucht eine Demokratie kritische Stimmen. Sie braucht Journalisten, die nicht nur berichten, sondern bohren, hinterfragen, aufdecken. Sie braucht Bürger, die nicht nur konsumieren, sondern reflektieren, diskutieren, widersprechen. Und sie braucht Institutionen, die nicht nur verwalten, sondern zuhören, lernen und sich korrigieren lassen.

Meinungsfreiheit ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Sie ist nicht das Recht, alles zu sagen – sondern die Pflicht, das Wesentliche nicht zu verschweigen. Wer Kritik unterdrückt, zerstört den Dialog. Wer den Dialog zerstört, gefährdet den Zusammenhalt. Und wer den Zusammenhalt gefährdet, spielt mit dem Fundament unserer Gesellschaft.

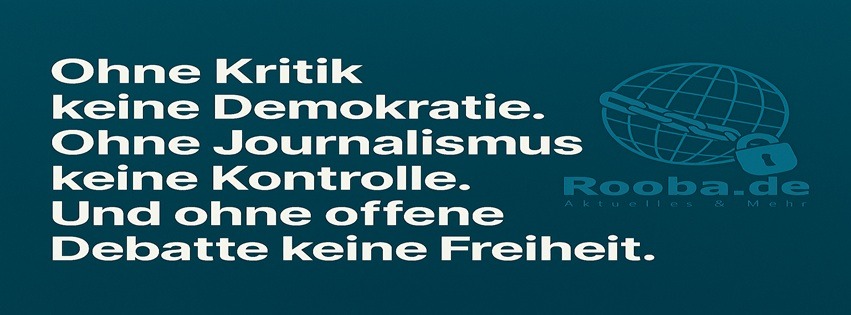

Deshalb gilt: