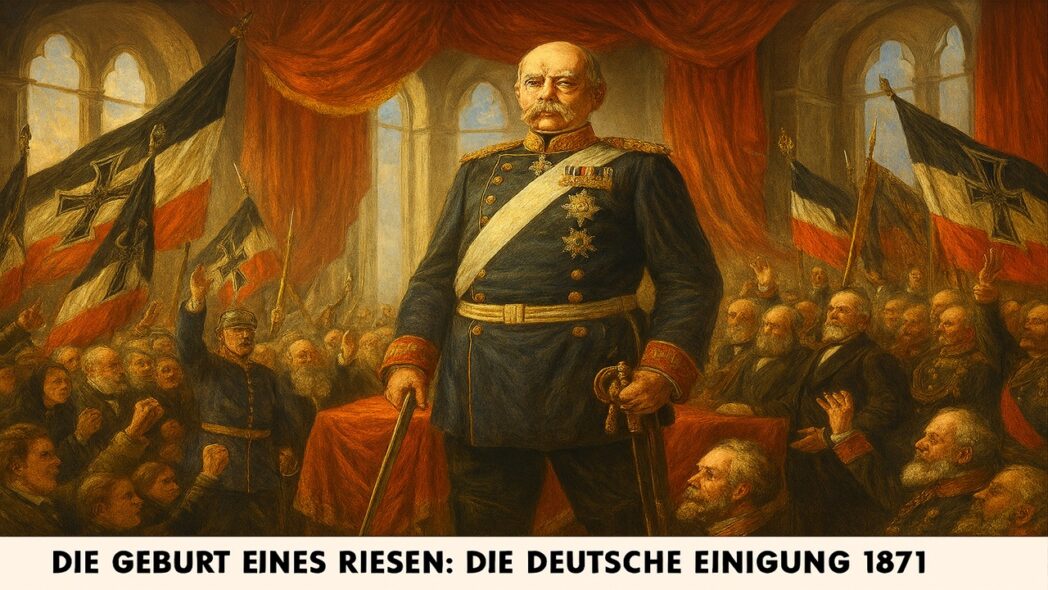

Der Moment der Proklamation

Versailles, 18. Januar 1871. Im prächtigen Spiegelsaal des Schlosses, umgeben von den Geistern der absoluten Monarchie Ludwigs XIV, ertönt ein Trompetenstoß. Hunderte von Offizieren in glänzenden Uniformen, Fürsten und Diplomaten stehen stramm. Der preußische Kronprinz Friedrich, mit zitternder Stimme, liest die Proklamation vor: „Seine Majestät der König von Preußen wird hiermit von den Fürsten und freien Städten Deutschlands zum Deutschen Kaiser ausgerufen.“ König Wilhelm I. von Preußen, sichtlich bewegt, neigt den Kopf. Draußen tobt der Winterwind um die Hallen, in denen vor wenigen Monaten noch die französischen Truppen kapituliert hatten. In diesem Moment, inmitten des Siegesrausches über Napoleon III., wird das Deutsche Reich geboren – ein neuer Koloss Europas, geschmiedet aus Blut, Diplomatie und unerbittlichem Willen.

Die Vorgeschichte der Einigung

Die Deutsche Einigung von 1871 war kein sanfter Prozess der Vereinigung, sondern ein dramatisches Drama aus Kriegen und Ränken, das den Kontinent erschütterte. An seiner Spitze stand Otto von Bismarck, der eiserne Kanzler Preußens, der mit der Präzision eines Chirurgen die Fäden zog. Doch wie kam es zu diesem Höhepunkt? Um das zu verstehen, muss man in die Wirren des 19. Jahrhunderts eintauchen, wo die Idee eines vereinten Deutschlands wie ein fernes Echo durch die nebelverhangenen Wälder des Harzes hallte.

Der Deutsche Bund und seine Schwächen

Der Boden für die Einigung war fruchtbar, aber zerrissen. Nach den Napoleonischen Kriegen 1815 hatte der Wiener Kongress den Deutschen Bund geschaffen – einen lockeren Verbund von 39 Staaten, angeführt von Österreich und Preußen. Es war ein Flickenteppich: Kleinstaaten wie Bayern oder Sachsen klammerten sich an ihre Souveränität, während liberale Stimmen in Frankfurt 1848/49 einen ersten Versuch unternahmen, ein Reich zu errichten. Der Frankfurter Nationalversammlung scheiterte kläglich; Friedrich Engels spottete später: „Ein Parlament von Professoren.“ Die Revolution von 1848 endete in Repression, und die Deutschen blieben geteilt – kulturell geeint durch Goethe und Schiller, politisch zersplittert durch Fürstenambitionen.

Bismarcks Aufstieg und Vision

Hier trat Otto von Bismarck auf den Plan, ein Junker aus Brandenburg mit scharfer Feder und schärferem Verstand. 1862 berief König Wilhelm I. ihn zum preußischen Ministerpräsidenten, um eine Militärreform durchzusetzen. Bismarck, ein Konservativer durch und durch, sah in der preußischen Hegemonie den Schlüssel zur Einheit. „Eisen und Blut“, verkündete er 1862 im preußischen Landtag, als er die Notwendigkeit militärischer Stärke betonte. Seine Vision war kleindeutsch: Ein Reich ohne Österreich, dominiert von Preußen. Er manipulierte Allianzen wie ein Schachmeister, immer einen Krieg vorausplanend, um die Nation zu schmieden.

Der Dänische Krieg von 1864

Der erste Akt dieses Dramas war der Dänische Krieg von 1864. Dänemark beanspruchte die Herzogtümer Schleswig und Holstein, die von Deutschland gefordert wurden. Bismarck schmiedete ein Bündnis mit Österreich und führte preußische Truppen in den Norden. Die Schlacht bei Dybbøl im April 1864, wo preußische Geschütze dänische Festungen zerschlugen, war ein Meisterwerk moderner Kriegsführung. Dänemark kapitulierte im Oktober; Schleswig fiel an Preußen, Holstein an Österreich. Bismarck hatte nicht nur Territorium gewonnen, sondern auch den Rivalen Österreich in eine Falle gelockt.

Der Deutsche Krieg von 1866

Zwei Jahre später folgte der Höhepunkt der innerdeutschen Auseinandersetzung: Der Deutsche Krieg von 1866. Bismarck provozierte den Konflikt, indem er Holstein besetzte und Reformen androhte. Österreich, unter Kaiser Franz Joseph, mobilisierte gegen Preußen. Die Entscheidungsschlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866 war ein Desaster für die Habsburger. Preußische Nadelgewehre und die geniale Taktik Helmuth von Moltkes überrannten die österreichischen Linien in Stunden. Österreich wurde aus deutscher Politik verbannt; der Deutsche Bund löste sich auf. An seine Stelle trat der Norddeutsche Bund, ein engerer Verbund unter preußischer Führung, mit Bismarck als Bundeskanzler. Die süddeutschen Staaten – Bayern, Württemberg, Baden und Hessen – blieben zunächst unabhängig, doch Bismarck wusste: Der finale Schlag würde sie einholen.

Der Französisch-Deutsche Krieg

Dieser Schlag kam mit dem Französisch-Deutschen Krieg von 1870 bis 1871, dem blutigsten Kapitel der Einigung. Frankreich unter Napoleon III. fürchtete die preußische Macht. Bismarck nutzte die Spanische Thronfolgekrise: Ein Hohenzollern-Prinz, Leopold, wurde als Kandidat für den spanischen Thron gehandelt. Napoleon III. protestierte; Wilhelm I. zog den Kandidaten zurück. Doch Bismarck fälschte in der berüchtigten Emser Depesche das Telegramm, um es beleidigender klingen zu lassen. Die französische Presse explodierte; Paris erklärte Preußen am 19. Juli 1870 den Krieg.

Die Schlacht bei Sedan

Der Konflikt eskalierte rasch. Preußische Armeen unter Moltke marschierten in Elsass-Lothringen ein. Die Schlacht bei Sedan am 1. September 1870 war katastrophal für Frankreich: Napoleon III. geriet in Gefangenschaft, 100.000 Mann ergaben sich. Paris wurde belagert; die Kommune brach aus, doch die Deutschen hielten stand. Im Januar 1871 fiel die Stadt; Bismarck nutzte den Moment. Die süddeutschen Staaten, durch Allianzverträge gebunden, traten dem Norddeutschen Bund bei. Die Novemberverträge vom 15. November 1870 besiegelten dies: Bayern und Württemberg behielten Reservatrechte, doch die Einheit war besiegelt.

Die Kaiserproklamation

Am 18. Januar 1871, genau 250 Jahre nach der Gründung des preußischen Königreichs, proklamierte Kronprinz Friedrich Wilhelm I. zum Kaiser. Bismarck kniete nieder und küsste die Hand Wilhelms – ein theatralischer Akt, der die Unterwerfung der Fürsten symbolisierte. Die Verfassung des Reiches, basierend auf der des Norddeutschen Bundes, trat am 16. April 1871 in Kraft. Sie schuf einen Bundesstaat mit starkem preußischen Einfluss: Der Kaiser führte die Armee, Bismarck als Reichskanzler regierte. Der erste Reichstag wurde am 21. März 1871 eröffnet, gewählt nach allgemeinem Männerwahlrecht – ein Zugeständnis an liberale Ideen.

Das Vermächtnis der Einigung

Die Einigung war triumphaler als je zuvor. Das neue Reich umfasste 41 Millionen Einwohner, eine der stärksten Volkswirtschaften Europas. Eisenbahnen verbanden die Lande, Industrie blühte in Ruhr und Sachsen. Doch der Preis war hoch: Über 40.000 Tote im letzten Krieg allein, Ressentiments in Frankreich, das Elsass-Lothringen verlor. Bismarck, der „Eiserne Kanzler“, hatte Europa umgekrempelt. Er warnte später: „Der Ballon der deutschen Einheit steigt, aber wer ihn festhält?“

Ein Blick in die Zukunft

Heute, 154 Jahre später, wirkt die Einigung wie ein Erdbeben, dessen Nachbeben den Ersten Weltkrieg auslösten. Sie schuf ein Reich, das Stolz und Untergang vereinte – ein Vermächtnis Bismarcks, das bis in die Annalen der Moderne reicht. Die Proklamation in Versailles war nicht nur ein militärischer Sieg, sondern der Auftakt zu einer neuen Ära. Deutschland, das Land der Dichter und Denker, wurde zur Großmacht der Taten und Waffen. Und in den Spiegeln von Versailles spiegelt sich bis heute der Glanz und die Schrecken jenes Winters wider.